2025年第一話 飛騨カボチャの栽培をはじめました。

2025-04-30

今年2025年は飛騨カボチャの栽培にチャレンジします。

苗作りから始めて畑に定植、立体栽培の準備を行いました。

はじめに

昨春たまたま知り合った女性から、すくなカボチャの栽培をすすめられました。

最初すくなカボチャってよくわかりませんでした。

調べてみたところ、すくなカボチャは日本種の固定種のカボチャの一種で飛騨カボチャのことだそうです。

岐阜県高山市丹生川地方で生産されたものをすくなカボチャと呼び、一般で栽培する場合は飛騨カボチャと呼ぶ、と知りました。

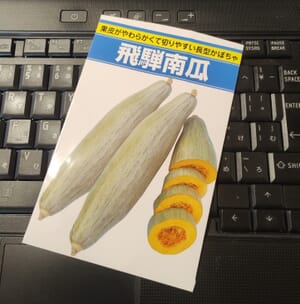

皮が硬く包丁が立たないこともある西洋カボチャに比べ、飛騨カボチャは皮が柔らかく細長く切りやすいそうです。使う分だけ輪切りにでき使い勝手が良いこともあり、料理にはもってこいと聞きました。

また食感も良く、さつまいもでいうと安納芋のように、ねっとりとしていて甘く味が良いそうです。

三重県で栽培した場合、晩夏から今秋にかけて収穫が期待できるそうで、ぜひ栽培してみるとよいと勧められました。

飛騨カボチャを買ってみた

飛騨カボチャの種を買いました。飛騨カボチャは日本カボチャの一種で、細長い形をしており、長さ45cm前後、重さ2.5~3.0kgになるカボチャです。

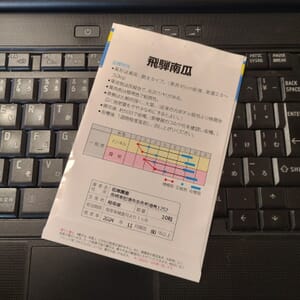

施肥は西洋カボチャよりも少なくてよく、開花から約50日後、付け根の部分がコルク上になったことを確かめて、収穫します。

カボチャの苗作りと準備作業

苗作りとポット播種

今年は3月後半にも関わらず寒い日が続いており、苗作りが遅れてしまいました。

春分の日を過ぎてようやく、最高気温が20℃を超える日が二日続いたことから、2025年3月24日に播種しました。

この袋には10粒のタネが入っていました。表記された発芽確率は80%です。

畑の土になじませる必要性から畑の土と培養土を混ぜ合わせてポットに入れ、10ポットに種を植えて様子を見ました。

芽出しは4月10日ごろ、今年は4月に入っても寒い日が続き、播種から15日経過してようやく芽出しとなりました。

写真は本葉が出そろった4月20日ごろの様子です。7ポットから発芽し発芽率70%、公称80%に及びませんでしたが、まずまずの芽出しとなりました。

4月20日を過ぎて発芽した苗から本葉が成長を始めました。そろそろ定植を急がなければなりません。

畝作り

4月25日ごろから畝作りを開始し、定植となりました。

定植

本葉が見え始めると、成長も加速します。4月25日、カボチャの苗を畑に定植しました。

仕立てを意識した畝の構成

カボチャはつるが3mちかくと長く伸び、子づる・孫つるとたくさんのつるが出ます。そのためつるが誘引しやすくなるよう、畝幅・畝間ともかなり広く取りました。

今回の畑土は赤土が主体です。有機質混入による土壌改良はまだ途中の状態で、苦土石灰を適量散布し、畝を作りました。

畝幅は約80cmの正方形、畝高は約10cmとしました。梅雨時期の水はけを意識しました。

カボチャのつるは大きく子づる孫つるまで意識すると長くなります。仕立ては子づるを伸ばすことを意識して苗間は約180cm、高さは目安をつけるため70cmで仮設置し、最終的に高さ160cmを目標とします。

誘引を意識した支柱の設置

今年は一本仕立てでなく、つるを複数本として仕立てて収量を確保しようと考えています。畝は立体栽培にして場所の有効利用を図る方針としました。

園芸支柱の倒伏防止を図るため、支柱用穴あけ器で地面に垂直に下穴をあけて、かなり深く50cmほど差し込みました。

当初目安をつけるため、140cmの短い園芸支柱を50cmほどの深さまで仮差しし、雰囲気をつかみます。

そして2100mmの園芸支柱に交換します。長い園芸支柱は差し込み長が分かりにくいです。そのため支柱の端部から50cmのところにビニールテープを巻き目安とし、巻いた位置まで園芸支柱をしっかりと差し込みます。

最終的につる長で250cm以上誘引できるように設定し、斜め誘引も意識してかなりゆったりと設定し、全体のバランスをみました。

あんどん

苗の周囲をあんどん(行灯)で囲みました。あんどんとは、苗の回りを囲むようにしたものを指します。

カボチャの初期生育では、苗を植え付けてから定着しある程度成長するまで、風害や虫害を意識する必要があります。

強風による倒伏、ウリハムシの食害を避けるため、竹と肥料袋で作ったあんどんで幼苗を囲みました。

今年は自然素材である竹を利用、廃棄前の肥料袋で囲んでみました。

これから気を付けること(栽培中期に向けて)

カボチャ栽培では、ウリ科の病虫害として、ウリハムシ食害、うどんこ病、鳥害に気を付ける必要があります。

虫害や鳥害については、あんどんや網カバーなどの物理的な対策が有効であり、病害については殺菌剤によるうどんこ病対策が有効です。

ウリハムシ

植え付けた直後はウリハムシの増殖期ということもあり、食害を受ける可能性があります。

今回あんどんで対策を行いました。

うどんこ病

梅雨時期に入って過度の湿潤状態に弱いカボチャは、うどんこ病に注意する必要があります。

うどんこ病対策として、下葉の摘葉整理するとともに、殺菌剤散布が必要となってきます。

獣害

カラスなどくちばしの強い鳥はカボチャの皮を刺して実を落とすことがあります。

鳥害対策として、網を追加で設置することも考えておきます。

まとめ

ウリ科の夏野菜の楽しみはなんといっても大きくなった実の収穫です。

試行錯誤の上、カボチャの畝作りと定植が終わり、立体栽培の支柱までようやく設置できました。

出来上がった畝と支柱は今後の病虫害、鳥害の状況により少しずつ調整していく予定です。

カボチャの立体栽培は、狭い場所でも栽培できるオススメの栽培方法です。倒伏防止、風対策をしっかりすることで、夏野菜を楽しみましょう。